金継ぎ 8 - 錆 (さび) の作り方と使い方

更新日:2024年4月23日

錆 (さび) は刻苧、麦漆と同じく金継ぎにとってはとても重要で、基本のキと言っても過言ではないもののひとつです。砥の粉を水で練り込み、さらに生漆と練り込んだものが錆になります。一番粒子の細かい下地になりますので、割れ、欠け、ひび、すべての下地の仕上げに必要になってきます。

材料

錆を作るために必要な材料は以下です。購入するときに便利なように、私が使っているアイテムへのリンクを貼っておきます。

錆の材料

砥の粉(Amazon リンク)

水

生漆(Amazon リンク)

また、以下の道具が必要になります。

定盤(Amazon リンク)

檜ベラ(Amazon リンク)

エタノール(Amazon リンク)

以下の説明は麦漆の場合と同じです。

定盤とは作業台のことです。どんなものでも良く、例えばクリアファイルでも定盤として使えます。

檜ベラは練り込む作業に使います。檜でなくプラスチックのものでも大丈夫ですが、木のほうが個人的には使いやすいと思います。

エタノールは定盤や檜ベラを掃除するために使います。エタノールはその他に器のよごれを拭き取るときにも使いますので準備しておくべき道具の一つです。

作り方

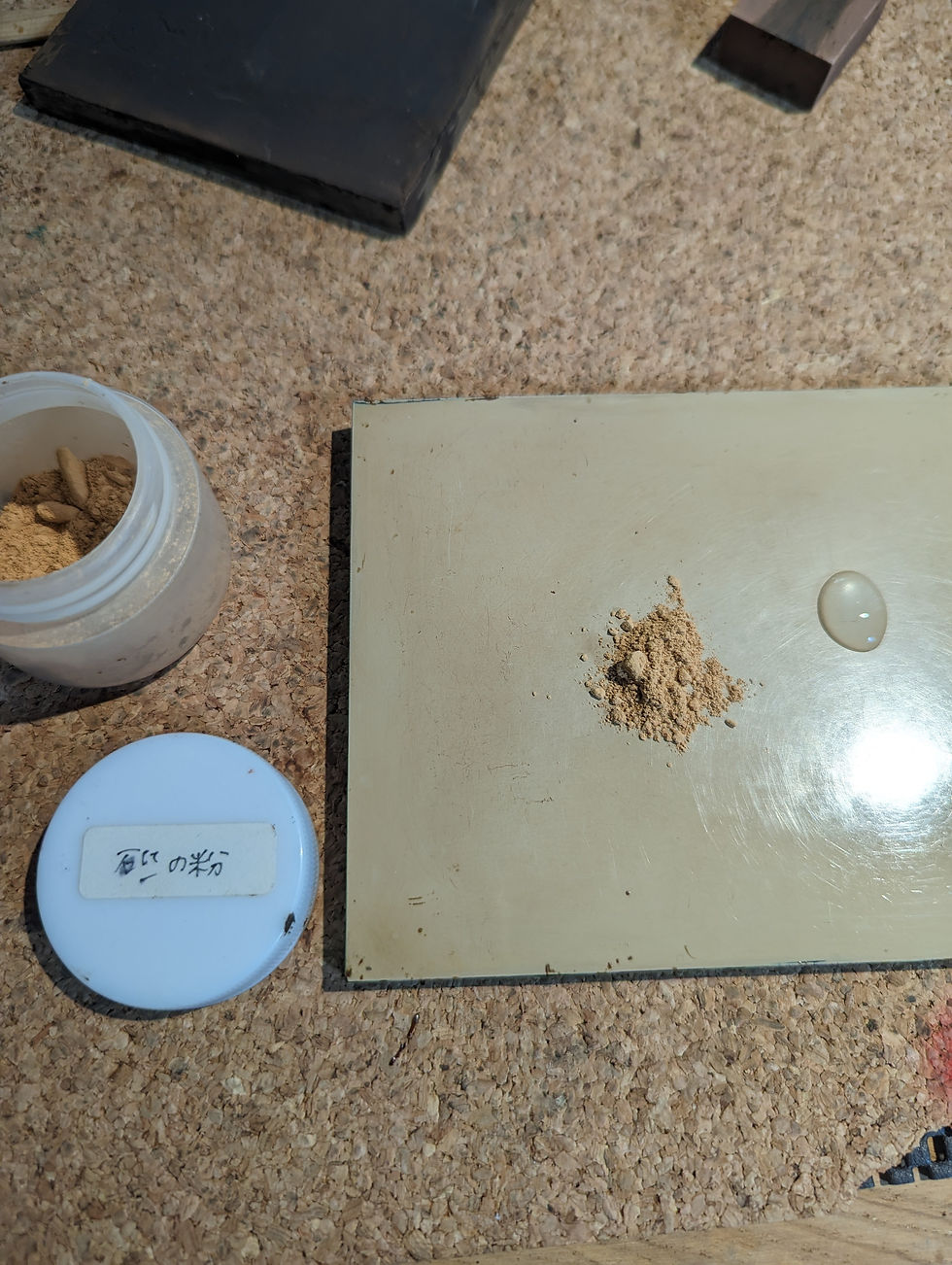

1. エタノールで綺麗に掃除をした定盤に砥の粉と水を置きます。

2. 砥の粉に水を少しずつ加えて練り込みます。耳たぶ程度の硬さまで練ります。

3. 砥の粉と水を練ったものに、6:4 の割合で生漆を加えて練ります。生漆が4です。

4. さらに練り込めば完成です。

使い方

錆は固まりやすいのでラップをかけて、時々混ぜながら使います。割れについては麦漆の上に、欠けについては刻苧の上に、塗ります。

錆漆のあまりは2〜3日保ちますので、ラップをかけて保存可能です。

その他

金継ぎには、道具や材料が結構多く必要で、整理が必要なときに私はこれを使っています。

Comments